Еврейская музыка. Часть первая

Музыка библейской и постбиблейской эпохи (до разрушения Второго Храма)

Зарождение музыкальной культуры Древнего Израиля восходит, вероятно, к эпохе, предшествовавшей поселению семьи Авраама и Сары в Эрец-Исраэль. И хотя этого нельзя утверждать с абсолютной уверенностью, — ибо, как понятно, не то что нот, но просто упоминания о музыке того периода не сохранилось, — бытует мнение, что религиозные и бытовые различия между евреями и их соседями уже в древнейшее время определили различия и в музыкальной культуре.

Некоторое представление о еврейской музыкальной жизни библейского периода можно составить по сведениям, содержащимся в ТАНАХе и танахической литературе. Так, в Торе многократно упоминается музыка, иногда с указанием средств ее воспроизведения – пения (часто хорового) и инструментов; последних названо не менее двадцати разновидностей. Благодаря археологическим раскопкам некоторые из них дошли до нас: кто целиком, кто – в виде фрагментов и обломков, поддающихся или, — что чаще, — не поддающихся реставрации…

Сохранился и обильный иллюстративный материал – керамические изделия, наскальные рисунки, терракотовые статуэтки и пр., на них изображены музыкальные инструменты или играющие на них музыканты. Найдены, например, монеты времен восстания Бар-Кохбы с изображением киннора (инструмента, упоминаемого в Библии, и по форме напоминающего лиру).

Инструментарий

Раз уж зашла речь об этом, то отмечу, что на сегодняшний день точно установлено: древним евреям были знакомы всего четыре вида музыкальных инструментов. Это – идиофоны (ударные инструменты, вроде нынешних кастаньет, ксилофона или треугольника), мембрафоны (ударные инструменты вроде нынешних барабанов), аэрофоны (духовые) и хордофоны (струнные).

шофар

Сейчас, по прошествии стольких веков, можно лишь в редких случаях точно идентифицировать инструменты, упоминаемые в книгах. Так, скорее всего, к идиофонам относились упоминаемые в ТАНАХе мецилтаим (кимвалы), па‘амоним (колокольчики), мена‘анеим (погремушки?). К мембрафонам, соответственно, тофавув (нечто среднее между бубном и барабаном); к аэрофонам – (вид гобоя (?)), халил (флейта или свирель), машрокит (дудка (?)) и хацоцра (труба).

Из духовых инструментов, служивших для подачи сигналов, только один, — шофар (рог), — пережил века и сохранился до наших дней. В эпоху Второго храма установлены три основных, специально предназначенных для культовой практики вида сигналов шофара: тки‘а – начальный «призывный» мотив из двух протяжных звуков (интервал чистой квинты), шварим – многократное повторение того же интервала, но в более быстром темпе, и тру‘а – отрывистые сигналы.

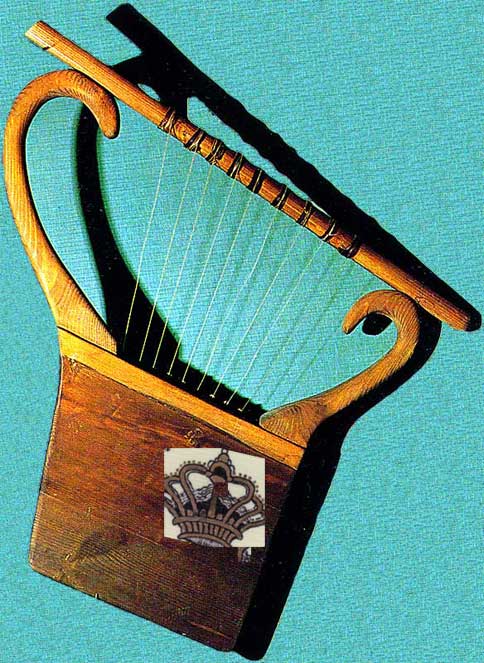

реконструированный киннор - арфа времен Первого Храма

Струнные инструменты существовали, по-видимому, еще в IV тысячелетии до н. э.: на камне, относящемся к тому времени и обнаруженном при раскопках в Мегиддо, изображен человек, играющий на лире.

Как отмечалось выше, в ТАНАХе упоминаются струнные инструменты, среди них киннор (лира (?)) и невел (арфа (?)) а в период эллинизма — китрос и псантрин (инструменты вроде гуслей) В 33-м псалме сказано «Славьте Господа на лире, на десятиструнной арфе, пойте Ему», а в 924-м упоминается некий асор – десятиструнный инструмент, который звучит вместе с арфой и лирой. В Мишне описан семиструнный киннор, Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» пишет о десятиструнном.

Вероятно, на всех этих инструментах (кроме сигнальных) играли, аккомпанируя певцам, хору или чтецам священных текстов. Это косвенно подтверждается тем, что музыкальные инструменты порой названы клей-шир либо клей-земер, т. е. «инструменты для пения». Есть в книгах намек и на «социальный статус» отдельных инструментов: так, в народном быту играли на духовых тростниковых инструментах, жрецы (коhены) – на шофарах и трубах, храмовые музыканты – на лирах.

Согласно Библии, в царствование Давида музыка была введена в культово-храмовый ритуал. При Храме состояли и участвовали в службе большой хор (певчие) и оркестр; сообщается, что во время церемонии освящения Храма 120 жрецов играли на трубах (II кн. Хроник, 5: 12). Существует предположение, что из 38 тысяч левитов, несших постоянную храмовую службу, четыре тысячи были профессиональными музыкантами, обучаемыми при Храме.

Псалмы, как основной жанр древнееврейской музыки

Как и у других древних народов, еврейское искусство было синкретическим (т. е. «сочетанием ритмованных, орхестических движений с песней и музыкой» (А. Н. Веселовский), или, проще говоря, слова, произносимые нараспев, сопровождающиеся ритмическими движениями в такт музыке, как в негритянском спиричуэлсе).

Таким образом, музыка имела прикладной характер, используясь при проведении религиозных обрядов и в быту. Праздники, торжества (общенародные, местные и семейные), встречи возвращающихся с триумфом солдат и т. п. – все это сопровождалось инструментальной музыкой, песнями и плясками.

Наиболее известен главный жанр древнееврейской музыки – псалом, он же единственный по-настоящему сакрально-духовный музыкально-поэтический жанр. Псалмы необычайно разнообразны по характеру и содержанию: среди них есть торжественные дифирамбы, скорбные размышления, проникновенные просьбы и властные заклинания, в них ярчайше проявляется как исступленная вера, так и робкая, боязливая надежда. Содержание псалма, вероятно, было напрямую (но не обуславливающее!) связано с характером его исполнения, ролью и образным строем декламации и/или музыкального сопровождения.

Традиционно автором всех псалмов считают царя Давида, хотя во многих очевидны следы позднейшего происхождения: времен вавилонского пленения и даже ещё более поздние. В самом тексте книги для некоторых псалмов прямо указаны иные авторы: главный псалмопевец Давида, Асаф, сыны Кораха (времена странствия евреев по пустыне под предводительством Моисея), сам Моисей и некоторые другие. Согласно Талмуду (Бава Батра, 14б) в число авторов, кроме Давида, входят Адам, царь Мелхиседек, Авраам, Еман, Идифун и опять-таки Моисей, Асаф и сыны Кораха. Великий еврейский комментатор РАШИ насчитывает в начале своего комментария к Псалмам десять авторов.

Царь Давид-псалмопевец во главе процессии (Ян дн Брай, 1621 г.)

Как бы то ни было, но торжественное исполнение псалмов получило распространение уже при жизни Давида и Соломона, а позже их стали петь и вне храмовых стен, так сказать, частным порядком. К началу новой эры сложились три основных способа их исполнения:

а) сольное пение,

б) респонсорное пение – т. е. соло, сопровождаемое хоровыми репликами-«ответами», и

в) хоровое исполнение без солиста (а возможно так же разделение хора на две группы и диалог между ними – т.н. «антифон»).

Некоторые псалмы снабжены ремарками, адресованными руководителю хора (дирижеру?), относящиеся к характеру исполнения и музыкального сопровождения.

Псалмы ознаменовали собой важнейший этап развития древнееврейской поэзии и музыки, а их влияние как на еврейскую культуру, так и на культуру многих других народов, сказывается до сих пор.

Древнееврейская музыка была в основе одноголосна. Танцевальные мелодии, вероятно, отличались ритмической четкостью, их исполнение сопровождалось хлопаньем в ладоши или аккомпанементом ударных инструментов. Для культовых напевов были характерны метроритмическая свобода, богатая мелизматика – украшение основной линии.

Музыка «межхрамового» периода

«На вербах... повесили мы наши арфы... Как нам петь песнь Господню на земле чужой?...» (миниатюра из "Хлудовской псалтири", 850 г.)

Непосредственно накануне и в период вавилонского пленения (586 — 536 до н. э.) духовные вожди осуждали музицирование, как занятие, неподобающее народу, который пребывает в тягостном бедствии. Пророк Исайя клеймил музыкальные развлечения наряду с чревоугодием: «И лира, и арфа, бубен и свирель, и вино на пиршествах их… за то народ мой пойдет в плен» (Кн. пр. Исайя 5:12-13). С трагической силой чувство горечи изгнания выражено в знаменитом псалме «На реках Вавилонских»: «На вербах… повесили мы наши арфы… Как нам петь песнь Господню на земле чужой?…» (137:2-5).

Конец эпохи Второго храма широко отражен в Талмуде, а также в сочинениях Иосифа Флавия и т. н. свитках Мертвого моря. В мишнаитском трактате «Тамид» описаны ежеутренние жертвоприношения, сопровождавшиеся музыкой, а в трактате «Арахин» даны сведения о количестве музыкантов в храмовом оркестре. Причем, как можно заключить, и те и другие сведения основаны на свидетельствах очевидцев.

Когда в 70 г. н. э. в результате Иудейской войны, Второй Храм был разрушен, прекратилась игра на инструментах при отправлении религиозной службы где бы то ни было, тем более в синагогах. Настороженное, подчас откровенно враждебное отношение к музыке как к самостоятельному искусству и, особенно к музыке инструментальной, нередко проявляется на страницах поздних библейских книг. О музыке там говорится, как о предмете роскоши, занятии пересыщенных бездельников. В книге Экклесиаста, размышляя о бренности земной жизни, рассказчик порицает себя за излишества: «Завел у себя певцов и певиц и усладу сынов человеческих – разные музыкальные инструменты» (2:8). Запрещение игры на музыкальных инструментах по субботам и праздникам подтверждено иного более позднейшим кодексом Шулхан арух (1565 г.)…

Супер!

Артём, спасибо большое за бесценную статью! :) Ждем продолжения! :razz:

Обязательно, ахи! :) самого очень увлекла эта тема, так что — обязательно!